Parálisis Cerebral Infantil

(PCI)

¿Qué es la Parálisis Cerebral Infantil?

La parálisis cerebral infantil (PCI) es un grupo de trastornos que afectan la capacidad de una persona para moverse y mantener el equilibrio y la postura. Es la discapacidad motora más frecuente en la niñez. Cerebral significa que tiene relación con el cerebro. Parálisis (palsy, en inglés) significa debilidad o problemas con el uso de los músculos. La parálisis cerebral infantil (también abreviada parálisis cerebral) es causada por el desarrollo anormal del cerebro o por daño al cerebro en desarrollo que afecta la capacidad de la persona para controlar los músculos.

¿Qué es lo que sabemos de PCI?

La parálisis cerebral infantil es un trastorno neurológico y que afecta a la función motora, en otras palabras, el control muscular, la coordinación y el movimiento. Aunque la PCI es una discapacidad de por vida, con el tratamiento y el manejo adecuados, un niño con parálisis cerebral puede tener una vida feliz.

Existen diversas posibles causas, pero todas tienen en común que afectan al desarrollo del cerebro del niño antes, durante o tras el parto:

-

Malformaciones durante el desarrollo fetal

-

Infecciones en la madre durante el embarazo

-

Ciertos factores genéticos

-

Problemas durante el parto

-

Infecciones o lesiones después de nacer

Las diferentes causas se traducen en varios tipos y grados de PCI.

Factores de Riesgo

La parálisis cerebral infantil (PCI) es causada por el desarrollo anormal del cerebro o daño al cerebro en desarrollo que afecta la capacidad del niño para controlar sus músculos. Hay varias causas posibles del desarrollo anormal o del daño al cerebro. Antes se pensaba que la causa principal cerebral era falta de oxígeno durante el proceso de parto. Pero ahora los científicos creen que esto causa solo una pequeña cantidad de los casos.

El daño al cerebro que provoca parálisis cerebral infantil puede ocurrir antes del nacimiento, durante el parto, dentro del primer mes de vida o durante los primeros años de vida del niño, cuando su cerebro todavía se está desarrollando.

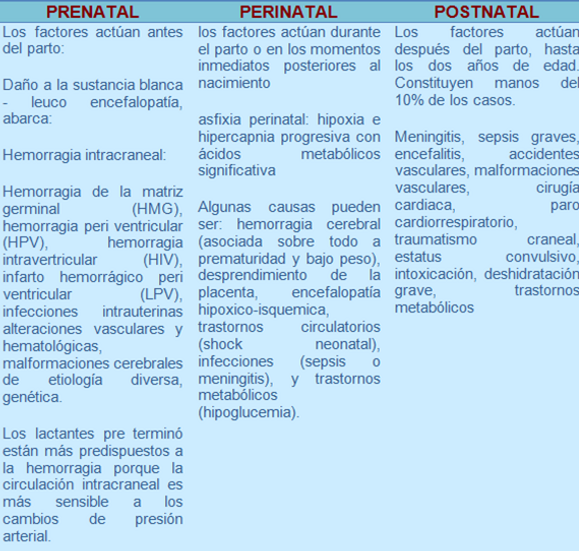

Existen múltiples factores que intervienen en la génesis de este trastorno, y clásicamente se han agrupado en tres categorías según el momento de presentación:

Tono muscular

El tono muscular es la energía potencial de un músculo. Incluso cuando están relajados los músculos presentan una ligera contracción que limita su elasticidad y ofrece cierta resistencia al movimiento pasivo.

Cuando un músculo está contraído aumenta su tono, la contracción fija la articulación y entonces costará más moverla. Cuando está relajada sucede justo lo contrario. Para que un movimiento resulte armonioso a la vez que se contraen los músculos que lo ejecutan –agonistas– deben relajarse los que se oponen al movimiento –antagonistas–. El tono muscular está íntimamente relacionado con la motilidad voluntaria y la postura y se mantiene mediante el arco reflejo miotático, modulado por los impulsos nerviosos que de forma continua recibe la corteza cerebral desde los sensores del músculo y que le informan sobre el grado de contracción muscular. A su vez la corteza cerebral transmite a los nervios los impulsos que ordenan a los músculos que se contraigan para mantener una postura o realizar un movimiento. De la integridad de las estructuras nerviosas y musculares depende un tono balanceado que permita posturas y movimientos precisos y armoniosos.

Movimientos voluntarios

-

Espasticidad (Espásticos): aumento exagerado del tono muscular (hipertonía), por lo que hay movimientos exagerados y poco coordinados. Afecta al 70-80% de los pacientes.

-

Atetosis (Atetósicos): se pasa de hipertonía a hipotonía, por lo que hay movimientos incoordinados, lentos, no controlables. Estos movimientos afectan a las manos, los pies, los brazos o las piernas y en algunos casos los músculos de la cara y la lengua, lo que provoca hacer muecas o babear. Los movimientos aumentan a menudo con el estrés emocional y desaparecen mientras se duerme. Pueden tener problemas para coordinar los movimientos musculares necesarios para el habla (disartria).

-

Ataxia: sentido defectuoso de la marcha y descoordinación motora tanto fina como gruesa. Es una forma rara en la que las personas afectadas caminan inestablemente, poniendo los pies muy separados uno del otro

-

Mixto: es lo más frecuente, manifiestan diferentes características de los anteriores tipos. La combinación más frecuente es la de espasticidad y movimientos atetoides.

Movimientos automatizados

Movimientos involuntarios, que enmascaran e interfieren con los movimientos normales del cuerpo y ocurren casi todo el tiempo: movimientos de contorsión de las extremidades, de la cara y la lengua, gestos, muecas, babeo y disartria.

-

Tono muscular fluctuante y con cambios bruscos.

-

Persistencia de reflejos primitivos y exagerados.

-

Posiciones anormales que cambian dependiendo de la variación del tono muscular.

-

Equilibrio pobre.

-

La Coreoatetosis es la forma más frecuente.

-

Frecuentes afecciones en la audición (más del 40 %), que interfieren con el desarrollo del lenguaje.

Evaluación

El “índice de habilidades” (Simeonsson & Bailey)7 es un instrumento que evalúa 9 áreas: audición, habilidades sociales y conducta, funcionamiento intelectual, uso de extremidades, tono muscular, integridad de la salud física, visión, estado estructural y comunicación, que engloban los principales dominios del funcionamiento infantil. Para cada dimensión la habilidad se define operacionalmente con valores numéricos que definen clases para facilitar la calificación por cuidadores, padres y profesionales.

Las calificaciones se basan en el juicio clínico a través de la observación, el conocimiento del niño y/o información disponible en registros, derivando un perfil funcional de individuos o poblaciones que contribuye a identificar necesidades y planear intervenciones. Asociado a los síntomas motores el niño con PC puede presentar trastornos en la comunicación tales como inflexibilidad o impulsividad en la utilización del lenguaje y pocas habilidades para conversar. Se ha reportado que los niños con PC participan en una amplia variedad de actividades de ocio, aunque éstas son menos diversas y se desarrollan en gran medida en el hogar en comparación con niños con otras discapacidades; la escasez de actividades basadas en la comunidad sugiere que ésta podría ser un área para promover y fomentar su participación comunitaria.

Diagnostico

El diagnóstico de la PC es básicamente clínico, aunque su confiabilidad es baja, debido a la ausencia de una prueba definitiva para PC, al desacuerdo inter-examinadores acerca de los hallazgos clínicos de los pacientes y a los cambios que se producen en los hallazgos clínicos en un mismo paciente a través del tiempo, condicionados por el proceso de maduración del sistema nervioso durante la infancia. Esto hace que la extensión de la disfunción no pueda ser evaluada completamente hasta los o años de edad, o en ocasiones aún después.

El diagnóstico positivo se basa en primer lugar en la historia del paciente. Se debe hacer una anamnesis detallada de los antecedentes patológicos familiares tratando de buscar antecedentes de enfermedades neurológicas, genéticas, malformativas y heredometabólicas, lo cual ayuda en el diagnóstico diferencial de la PC con los trastornos neurológicos progresivos, además de que existen algunas enfermedades familiares que pueden asociarse con la ocurrencia de PC.

Se debe indagar sobre la presencia de factores de riesgo durante el embarazo, parto y período neonatal. En las PC pos neonatales existe por lo general una causa bien determinada que se observa en el análisis clínico de cada paciente. Debe ser sospechado lo más temprano posible (antes de 18 meses).

Su diagnóstico es clínico (historia clínica y exploración), intentando siempre buscar su origen y hacer un seguimiento neuroevolutivo hasta los 7 años de vida. Descartar enfermedades neurodegenerativas y metabólicas, igual que enfermedades neuromusculares (neurona motora inferior).

Neuroimagen: se recomienda realizar una neuroimagen en todos los niños con PC. Si es lactante se puede realizar inicialmente una ecografía transfontanelar

El diagnóstico de la PCI no se basa únicamente en demostrar que hay una lesión cerebral que causa dificultades en la movilidad y la postura, para eso basta una resonancia magnética, Si existe la sospecha de infección congénita, puede plantearse la realización de TAC craneal para visualizar mejor las calcificaciones.

Los signos que deben aumentar las sospechas sobre un trastorno motor, por ejemplo en un niño de 4 meses de edad son:

-

Anormalidades en las funciones orolinguales (succión – deglución)

-

Aumento del tono extensor a nivel del cuello

-

Retrasos en la desaparición de los reflejos primitivos neonatales

-

Dificultad o fracaso para mantener su peso sobre los antebrazos en posición prona

-

Imposibilidad de mantenerse sentado con ayuda y con la cabeza erecta;

-

Efectuar una maniobra de volteo fácilmente

-

Demostrar poco interés social o indiferencia a los estímulos visuales con conducta visual anormal

Tratamiento

Como la PCI no tiene cura, es fácil que aparezcan «tratamientos milagro». Cualquier persona que tiene una patología crónica y no curable se «agarra a un clavo ardiendo» si le prometen mejorar.

La atención temprana es fundamental para ayudar al neurodesarrollo de los niños con PCI y cualquier tratamiento específico de la PCI debe tener muy presentes estos objetivos:

-

Reducir los efectos de la PCI sobre el neurodesarrollo global.

-

Dirigir los esfuerzos a mejorar el curso del neurodesarrollo.

-

Usar las terapias y herramientas adecuadas para compensar los déficits y eliminar barreras.

-

Evitar o reducir la aparición de complicaciones secundarias o asociadas a la PCI.

-

Atender y cubrir las necesidades de la familia y el entorno del niño.

-

Implicar al niño en la intervención.

En el caso de la PCI espástica, la más frecuente, el principal objetivo es reducir el exceso de tono muscular y para ello se emplean tratamientos complementarios entre sí y que en caso necesario se instaurarán progresivamente.

FISIOTERAPIA

El tratamiento principal de la espasticidad. Al tratamiento de fisioterapia se añaden los demás cuando es necesario. Objetivo principal: alcanzar la máxima independencia física y de movilidad.

Ejercicios de estiramiento, potenciación de músculos debilitados, adquisición y corrección de posturas. Existen diferentes métodos con distinta evidencia sobre su eficacia, hablaremos de ello en la próxima entrada. Aprender el uso de apoyos para la marcha (caminadores, muletas y sillas de ruedas) en aquellos niños que los necesiten.

ORTESIS

Complementan la fisioterapia. Objetivo principal: facilitar el estiramiento muscular y la estabilidad; conseguir una correcta alineación articular.

Ortesis a medida específicas para cada miembro y postura, realizadas en diferentes materiales.

FARMACOS

Complementan la fisioterapia y facilitan el uso de ortesis. Objetivo principal: facilitar la relajación de los músculos espásticos, con exceso de tono a pesar de una correcta fisioterapia y del uso adecuado de ortesis.

Vía oral, actúan en el SNC con el inconveniente de no ser selectivos, también relajan la musculatura que no está afectada –baclofeno, diazepam, tizanidina–. Vía intramuscular –toxina botulínica tipo A–, actúa localmente, administrada por infiltración intramuscular sólo en los músculos escogidos. Vía intratecal –baclofeno– en casos escogidos y más adecuado en la PCI distónica.

CIRUJIA

Es el último recurso. Se indica cuando tras recibir todos los tratamientos anteriores, la evolución del paciente continúa y hay riesgo de complicaciones ortopédicas.

Objetivo principal: corregir las retracciones y contracturas articulares antes de que aparezcan deformidades. Según las características y gravedad del paciente se aconsejará el tipo de cirugía.

Ortopédica: sobre fascias musculares, tendones y huesos para contrarrestar los efectos de la espasticidad sobre la columna, las caderas y las extremidades.

Neurocirugía: en casos muy graves y resistentes a cualquier otro tratamiento, sección nerviosa para disminuir el tono muscular.

Rehabilitación

MÉTODO DE KABAT

También es conocido como “método de los movimientos complejos”, con esta técnica se busca la rehabilitación neuromuscular propioceptiva. La recuperación de esta capacidad está basada en la facilitación y estimulación motora, a continuación, los objetivos de la técnica:

-

Reforzamiento Muscular

-

Aumento de la estabilidad

-

Aumento de la amplitud articular

-

Restablecimiento de la coordinación

-

Reentrenamiento del equilibrio

-

Relajación muscular.

-

METODO DE BOBATH

El tratamiento se basa en la comprensión del movimiento normal, utilizando todos los canales perceptivos para facilitar los movimientos y las posturas selectivas que aumentan la calidad de la función.

-

Se enseña la sensación del movimiento, no movimientos en sí mismos

-

Se enseñan movimientos en secuencia correcta.

-

Se controla tono muscular a través de posiciones inhibitorias de los

-

reflejos.

-

Se utilizan posiciones inhibitorias para lograr disminución de hipertonía

-

cuyos períodos se prolongarán en el tiempo. Estos períodos se utilizan

-

para formar nuevos patrones.

-

Se basa en la plasticidad del sistema nervioso.

METODO DE ROOD

La técnica se basa en la rehabilitación de pacientes siguiendo la secuencia del desarrollo motor por medio de estimulación sensorial de receptores cutáneos para facilitar, inhibir o activar acciones musculares voluntarias o involuntarias a través del arco reflejo el cual debe estar anatómicamente intacto. Los estímulos utilizados en esta técnica son: táctiles, golpeteos, cepilladas, presión, frio, amasamiento y estiramiento son algunas de las más utilizadas.

Para la rehabilitación es fundamental un abordaje de la espasticidad tanto focal como generalizada. No es un tratamiento estático sino dinámico y debe ser modificado en función de los cambios conseguidos con el paciente. Se debe realizar un enfoque global del paciente: tipo de lesión, tiempo de evolución y los déficits neuromotores.

TRATAMIENTO POSTURAL: Se debe realizar procurando preservar la máxima capacidad funcional. Evitar las retracciones articulares.

CINESITERAPIA: Movilizaciones articulares: Realizar movimientos pasivos y activos de todas las articulaciones comprometidas. Previenen las complicaciones ortopédicas. Estiramientos de la musculatura espástica: Aplicación manual de estiramientos pasivos. También se pueden utilizar yeso, ortesis que permiten mantener la posición y estiramiento de los músculos espásticos durante periodos prolongados. Técnicas de facilitación neuromuscular: Facilitan el movimiento voluntario, inhibiendo la espasticidad. -Movimientos pasivos: En diagonal. Movimientos activos asistidos. Ejercicios progresivos de incorporación, traslación y cambios de posición. Ejercicios de equilibrio sedente y bipedestación. Reeducación de la marcha: En sus dos fases apoyo y balanceo. Inicio de la marcha: Marcha de soldado.

EQUILIBRIO Y MARCHA: La bipedestación tiene efectos positivos en miembros inferiores, disminuyendo el tono muscular y los espasmos.

CRIOTERAPIA: La estimulación de los termorreceptores inhibe las neuronas desencadenantes de la espasticidad. Se puede realizar con la aplicación de bolsas de gel frío por 15-30 minutos. También se puede realizar en bañeras.

HIDROTERAPIA: Facilita la rehabilitación de movimientos coordinados. La neuroterapia acuática puede definirse como el conjunto de maniobras y manipulaciones de diferentes técnicas de neurodesarrollo aplicadas dentro del agua, utilizando este medio como facilitador de movimiento. El agua es un lugar divertido, un motivador natural para aprender, donde disfruta de la libertad de movimiento sin restricciones.

Es de vital importancia no solo la participación multidisciplinar de profesionales de la salud en el proceso de recuperación de los niños con IMOC, sino además el rol del cuidador, quien es el que se encuentra en mayor contacto con el niño y quien puede mediante sus terapias y su acompañamiento hacer que se marque una gran diferencia en los alcances de rehabilitación del niño. La dedicación, el acompañamiento terapéutico, psicológico, serán lo que cambie en gran instancia la calidad de vida del niño con IMOC, llegando a un grado de desarrollo intelectual que mejore su comunicación y relaciones sociales todas con el fin de que el niño logre llevar una vida plena y satisfactoria.

Tratamiento práctico

-

Es clave que el cuidador sepa cuáles son las limitaciones del niño que se encuentra a su cargo y las capacidades que tiene, su desarrollo psicomotor normal, sus conductas, y crear y conocer un tratamiento domiciliario.

-

Se debe tener respeto por el niño, tratar de ayudarlo con paciencia evitando casos de maltrato, por eso se sugiere que sea un familiar directo quien se haga cargo de él.

-

Se debe reforzar los esfuerzos del niño buscando gestos de autonomía si su condición lo permite, y no crear sobreprotección sobre su condición.

-

Establecer para el aseo una rutina de hábitos higiénicos que faciliten su realización.

-

Explicar siempre cada cosa que se vaya a realizar, prestando atención a cada una de las acciones, reacciones que presente, necesidades, y expresión de sentimientos.

-

Se debe adecuar el ambiente, evitando la exposición a riesgos del niño. Buscando que no tenga cerca objetos de riesgo para él o que la arquitectura del lugar donde se encuentre sea propicia para evitar accidentes, preferiblemente de una sola planta, debido a sus limitaciones de movilidad, evitando pisos lisos, sin cables en el suelo, tener cuidado con el alcance de los interruptores. En los baños: palancas en la grifería, baja altura de inodoro y lavamanos pueden ayudar. En el dormitorio: suprimir inmobiliario que presente ruedas, puertas corredizas facilitan su manipulación. En la Cocina: guardar utensilios peligrosos, lavaplatos con baja profundidad, y buscar productos adecuados.

-

Debe ser un ambiente agradable y estimulador para el niño, buscando objetos, y actividades que llamen su atención y promuevan su participación y desarrollo; tratando de lograr al máximo el contacto activo con otros niños de su misma edad, buscando una inclusión social en las medidas posibles, con un acompañamiento a centros de apoyo y especializados que les den actividades propias de estimulación, las cuales pueden reforzarse en casa, como la música, la pintura, el baile, entre otras.

-

¿Cómo hacer soporte nutricional al niño? Debe darse alimentación a la misma hora en el mismo lugar, evitando factores externos de distracción para el niño, comer sentado para favorecer la deglución, buscando un menú variado, buscando siempre que el niño, sea quien autónomamente consuma sus alimentos, si sus capacidades se lo permiten. Buscar en lo posible que, si la cantidad consumida es poca, contenga el mayor número de nutrientes posibles, partido en trozos pequeños. Si los recursos lo permiten, existen gran cantidad de elementos que dan apoyo y facilitan la autonomía como son cucharas especiales, tenedores, jarras, tazas, platos… entre otros.

-

Estimular actividades físicas acompañadas de sus familiares va a ayudar al niño a evitar caídas, a mejorar la marcha, a fortalecer el equilibrio la coordinación del niño, y ayuda además a la inclusión social.

-

Evitar la soledad, el aislamiento del niño, reconocer sus sentimientos, su accionar, las molestias o dolores que pueda presentar y que no sea capaz de expresarlos adecuadamente, es clave para su desarrollo psicomotor, y evitar complicaciones.

Hipertonía

Los trastornos primarios observados en Parálisis Cerebral son, debilidad, trastornos del equilibrio, déficit de control motor selectivo e hipertonía, esta última, espástica o diatónica. La hipertonía es determinante en el futuro funcional de estos pacientes y uno de los que podemos tratar adecuadamente. Este artículo se refiere a las nuevas técnicas disponibles, en nuestro medio, para su tratamiento.

La Parálisis Cerebral (PC) es la causa más frecuente de discapacidad física en el niño(a). Afecta a cerca de 2/1000 recién nacidos vivos, con una prevalencia estimada en Europa entre 1,04 -2,5/1000 llegando en un estudio en Atlanta, USA, a 3,6/1000. la prevalencia estimada, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud, es de 2/1000 habitantes.

Por definición ocurre durante los primeros años de vida, siendo en la mayoría de los casos, en el período de recién nacido y por lo tanto, acompaña al niño durante prácticamente todo su crecimiento y desarrollo, es decir durante el período en el cual se logra el aprendizaje y la adquisición de las funciones más importantes para su desempeño en la vida tanto a nivel individual como social.

Es una patología discapacitante progresiva, porque si bien la injuria cerebral no es progresiva, el compromiso músculo esquelético va aumentando, con la aparición de deformidades óseas y articulares, produciéndose un deterioro significativo y progresivo de las funciones motoras, durante el período de crecimiento. Por esta razón, se le ha denominado “la enfermedad de las palancas.”

Los trastornos más frecuentes del TM son la Espasticidad (80% de los casos) y en segundo lugar, la Distonía.

Tipo de PCI según la funcionalidad

Tipos de PCI en cuanto al tono muscular

La parálisis cerebral Espástica es la más frecuente –70-80% de niños con PCI–. Espástico quiere decir rígido. Las extremidades afectadas tienen el tono de unos músculos aumentado, en contracción constante, y los músculos opuestos (antagónicos) son muy débiles. Esto produce un desequilibrio de fuerzas que afecta a las articulaciones disminuyendo su movilidad. Al no poder relajar los músculos afectados, cuando se mueven lo hacen de forma rígida y poco armoniosa, como a trompicones.

Si intentamos mover sus músculos espásticos encontramos una enorme resistencia que de pronto desaparece al final del movimiento. Cuanto más rápido movamos el miembro afectado, más evidente será la resistencia. Para estirar estos músculos debemos hacer movimientos suaves y aplicar la fuerza de forma continúa.

Cuando exploramos los reflejos miotáticos (la maniobra de golpear con el martillito), estos aparecen muy vivos y aumentados –hiperreflexia– y a menudo duran en el tiempo más de los esperado.

Todos estos síntomas indican que la lesión se encuentra en la motoneurona superior, es decir la que lleva el impulso nervioso desde la corteza cerebral hasta la médula espinal.

Se caracteriza por:

- Hipertonía: Aumento excesivo del tono muscular.

- Hiperreflexia: Reflejos exagerados y/o patológicos, aumento del reflejo miotático.

Persistencia de reflejos primitivos.

- Contracturas y deformidades: condicionados por el predominio de la actividad de

determinados grupos musculares.

- Extremidades pélvicas en tijera: Cuando la espasticidad afecta a las piernas, éstas

pueden encorvarse y cruzarse en las rodillas, dando la apariencia de unas tijeras

- Disminución del movimiento voluntario, movimientos tiesos, lentos, exagerados,

poco coordinados; se mueven torpemente, girando o en salto de tijeras.

- Al mezclar ambas clasificaciones: Hemiplejia espástica, Tetraplejia

La parálisis cerebral Discinética es menos frecuente –10-15% de pacientes–:

Discinesia significa alteración del movimiento. En la PCI discinética los movimientos son repetitivos, imprecisos e incoordinados, debido a que hay contracciones involuntarias de los músculos tanto en reposo como al iniciar el movimiento.

Se caracteriza por una fluctuación y cambio brusco del tono muscular, presencia de movimientos involuntarios y persistencia de los reflejos arcaicos. En función de la sintomatología predominante, se diferencian distintas formas clínicas: a) forma coreoatetósica, (corea, atetosis, temblor); b) forma distónica, y c) forma mixta, asociada con espasticidad. Las lesiones afectan de manera selectiva a los ganglios de la base.

Este movimiento involuntario puede ser intermitente, rápido y espasmódico –distonía– o lento, continuo y más sinuoso –atetosis–.

Esta alteración del movimiento se corresponde con una lesión de los ganglios de la base, una zona de paso obligatorio para todos los impulsos que proceden de la corteza cerebral antes de bajar hacia el tronco del encéfalo.

Se caracteriza por:

- Movimientos involuntarios, que enmascaran e interfieren con los movimientos normales del cuerpo y ocurren casi todo el tiempo: movimientos de contorsión de las extremidades, de la cara y la lengua, gestos, muecas, babeo y disartria.

- Tono muscular fluctuante y con cambios bruscos

- Persistencia de reflejos primitivos y exagerados

- Posiciones anormales que cambian dependiendo de la variación del tono muscular

- Equilibrio pobre

- La Coreoatetosis es la forma más frecuente.

- Frecuentes afecciones en la audición (más del 40 %), que interfieren con elü desarrollo del lenguaje

La parálisis cerebral atáxica es la más infrecuente: La ataxia es una alteración del equilibrio y de la coordinación. Los movimientos finos son muy difíciles de completar. Desde el punto de vista clínico, inicialmente el síntoma predominante es la hipotonía; el síndrome cerebeloso completo con hipotonía, ataxia, dismetría, incoordinación puede evidenciarse a partir del año de edad.

Este tipo de parálisis cerebral varía mucho sus manifestaciones en el tiempo. Durante los dos primeros años de vida el niño presenta un tono muy bajo, aparece como un niño blando; hacia los 2-3 años de vida el tono se normaliza y aparece la ataxia. El niño se cae fácilmente y es torpe, necesita separa mucho las piernas para caminar (si logran la marcha) y los movimientos finos son muy poco precisos y torpes. Esto es debido a que hay una lesión en el cerebelo. Se distinguen tres formas clínicas: diplejía atáxica, ataxia simple y el síndrome de desequilibrio. A menudo aparece en combinación con espasticidad y atetosis Los hallazgos anatómicos son variables: hipoplasia o disgenesia del vermis o de hemisferios cerebelosos, lesiones clásticas, imágenes sugestivas de atrofia, hipoplasia pontocerebelosa

Se caracteriza por:

- Hipotonía

- Dismetría

- Movimientos incoordinados

- Temblor intencional: al empezar un movimiento voluntario

- Alteraciones del equilibrio

- Marcha insegura con ampliaciones de la base de sustentación

La Parálisis cerebral hipotónica Es poco frecuente. Se caracteriza por una hipotonía muscular con hiperreflexia osteotendinosa, que persiste más allá de los 2-3 años y que no se debe a una patología neuromuscular.

La Parálisis cerebral mixta Es relativamente frecuente que el trastorno motor no sea “puro”. Asociaciones de ataxia y distonía o distonía con espasticidad son las formas más comunes.

Tipos de PCI en cuanto a la extensión de la lesión

Esta clasificación hace referencia a la parálisis cerebral espástica, cuyas manifestaciones variarán si se afecta en mayor o menor extensión la corteza cerebral.

- Cuando se afecta una sola extremidad se llama monoparesia.

- Si la parálisis es de ambas piernas decimos que hay una paraparesia o una diplejía espástica.

- Cuando afecta a las extremidades de un solo lado del cuerpo, hablamos de hemiplejía.

- Si se afectan las 4 extremidades, se trata de una tetraplejia.

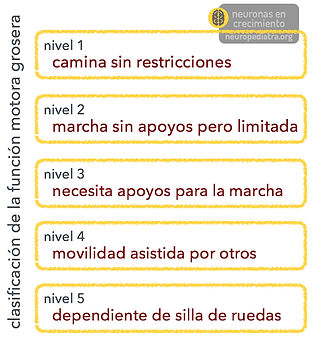

Tipos de PCI en cuanto a la gravedad

Se realiza en función de la extensión e la lesión y ayuda en la definición de las posibilidades y pronostico del niño, puede ser ( se usa el termino plejia o paresia para significar paralizado o débil, respectivamente):

Hemiplejia: la afectación se limita a un hemicuerpo, las alteraciones motrices suelen ser más evidentes en el miembro superior.

Monoplejia: Presupone la afectación de un miembro pero, al igual que

la triplejia, no se da de manera pura ya que también suele haber

afectación con menos intensidad, de alguna otra extremidad.

Diplejía: afectación de brazos o piernas independientes.

Triplejia: indica afectación de 3 miembros. Es poco frecuenté, ya que

la extremidad no afectada, aunque suele ser funcional, también suele

estar afectada pero con menor intensidad.

Tetraplejia: indica afectación global, incluidos el tronco y las 4

extremidades, con predominio de la afectación de las extremidades

superiores Tanto el tipo de afectación como la intensidad de los

síntomas determinarán cuan autónoma es una persona con parálisis cerebral.

No es igual que un niño pueda andar solo, con apoyo, desplazarse en una

silla de ruedas o que tengan que empujarle, Tampoco es lo mismo que pueda hablar o comunicarse con gestos, paneles o herramientas electrónicas, lo mismo sucede con la alimentación y la higiene Lo importante es su grado de autonomía, lo de menos si los movimientos que hace son más o menos armoniosos, más o menos precisos.

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Nutrición y PCI

Los pacientes con PCI suelen tener problemas de nutrición, ya que el SNC controla la movilidad, secreciones gastrointestinales y el flujo sanguíneo, de modo en que las consecuencias más notorias son:

-

Retraso del vaciamiento gástrico

-

Alteraciones esofágicas

-

Desnutrición

-

esofaguitis (sangrado y dolor)

-

infecciones respiratorias de repetición y EPC

La malnutrición en pacientes con PCI tiene una prevalencia muy alta, esta va desde el 29% hasta el 46%.

El 89% de los infantes reciben ayuda por dificultades en la alimentación otro 65% se han atragantado el 22% se vomita.

Malnutrición:

Causas, Problemas y consecuencias.

Causas: ingesta inadecuada, aumento de pérdidas, gasto energético alterado, interacción con fármacos, alteración comportamental.

Problemas: Reflujo gastroesofágico, disfagia, estreñimiento

Concecuencias: hipocrecimiento, déficit de micronutrientes, osteopenia, deterioro neurológico

La ingesta inadecuada de nutrientes es la principal causa de malnutrición, fallo cerebral, sobrepeso.

El aumento de las perdidas: incoordinación en los paciente autosuficientes, derrames de comidas, vómitos, enlentecimientos, y vacíos gástricos.

Farmacología y PCI

La espasticidad forma parte del síndrome de moto neurona superior y afecta a la mayoría de los niños con parálisis cerebral. Entre las opciones terapéuticas para su tratamiento se incluyen la fisioterapia y los fármacos.

La fisioterapia juega un papel protagonista en el manejo de la espasticidad. Influye en su evolución y limita o impide sus consecuencias mediante un aumento de la función y el movimiento, y, en general, un desarrollo óptimo del paralítico cerebral (PaC) al promover, mantener y/o restaurar su bienestar físico, psíquico y social: la principal tarea de cualquier fisioterapeuta es maximizar la calidad de vida y promover, prevenir, habilitar y/o rehabilitar.

Otro recurso médico es la administración de fármacos que contribuyen a regular el tono anormal.

El tratamiento farmacológico debe entender el desequilibrio de neurotransmisores, sabiendo si están aumentados o disminuidos, y aplicar reductores o facilitadores por lo que resulta imprescindible el diagnóstico temprano para establecer una intervención preventiva y determinar si es necesario o no el uso adecuado de fármacos que limiten el desarrollo de la espasticidad o sus consecuencias, es decir, tratar antes de la fijación del acortamiento muscular.

Los fármacos utilizados en el manejo de la espasticidad pueden clasificarse en 2 tipos según su vía de administración:

Fármacos de administración oral

-

El baclofeno: Análogo químico del GABA que deprime la transmisión refleja monosinápticas (extensora) y polisináptica (flexora) en el asta anterior de la médula espinal por estimulación de los receptores GABA.

-

Las benzodiacepinas: Tras su aplicación, hay un descenso de la hipertonía, un aumento en el rango pasivo de movimiento y un incremento del movimiento espontáneo.

-

La Tizanidina: Disminuye el tono y la hiperreflexia, especialmente en las articulaciones proximales, así como produce una mejora en las actividades básicas de la vida diaria y en el control postural.

-

El Dantroleno sódico: Actúa sobre el músculo esquelético al inhibir la liberación de calcio al retículo sarcoplásmico y disminuir la relación entre la excitación eléctrica y la contracción muscular. Se indica como relajante muscular genérico especialmente en niños con espasticidad de origen centra.

Fármacos de administración parenteral

-

Toxina botulínica: Hay 7 serotipos de toxina (de A a G) que difieren en la duración del efecto, la toxicidad y el objetivo exacto de su acción35, siendo el tipo A, el comúnmente usado en niños. La inyección intramuscular de la toxina botulínica produce una parálisis por bloqueo presináptico de la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular que provoca una denervación reversible de la fibra muscular5, lo que induce a una parálisis parcial.

-

Inyección local de fenol: El uso de las inyecciones locales de fenol o alcohol etílico tiene por objetivo la reducción focal de la espasticidad mediante el bloqueo temporal de un nervio motor; se inyecta directamente junto al nervio en la entrada al músculo o en el origen de la raíz motora.

-

Baclofén intratecal: Se administra directamente en el líquido cefalorraquídeo. Entre los efectos beneficiosos destacan la reducción de la espasticidad, mejora del manejo por sus cuidadores (vestido, higiene), reducción del esfuerzo para desplazarse o mantenerse en posición de sentado y reducción del dolor.

Modalidades terapéuticas en PCI

- Crioterapia: hielo, agua fría, hielo seco (nieve carbónica), crio-gel (cold-pack), cloruro de metilo. Es uno de los métodos clásicos, y avalado por autores como Kabat, Price y Lehmann. La estimulación de los termorreceptores puede inhibir las neuronas que desencadenan espasticidad. La aplicación puede ser local (bolsas de gel frío) o general en bañera. La aplicación es de 15-30 min y el efecto obtenido se mantiene varias horas.

- Hidroterapia: Facilita la rehabilitación de movimientos coordinados. La neuroterapia acuática puede definirse como el conjunto de maniobras y manipulaciones de diferentes técnicas de neurodesarrollo aplicadas dentro del agua, utilizando este medio como facilitador de movimiento. El agua es un lugar divertido, un motivador natural para aprender, donde disfruta de la libertad de movimiento sin restricciones.

La temperatura es una de las variables a tener en cuenta. Se tomará como referencia el punto indiferente donde no se percibe ni frío ni calor y no se ponen en funcionamiento los mecanismos termorreguladores, que, según la mayoría de autores, oscila entre 34° y 36° C.

- Termoterapia: Cuando se trata de parálisis cerebral, una de las principales cosas que se afectan es que las articulaciones están rígidas y presenta espasticidad. Entonces utilizamos la termoterapia para calentar la zona antes de dar movilizaciones o estiramientos.

Existen múltiples formas de aplicación de calor para tratar la espasticidad

-

Por irradiación (infrarrojos)

-

Por contacto: agua caliente (hidroterapia), parafango (lodo caliente), parafina, “Hot packs” (calentados por inmersión en agua caliente, o por mezcla de sus componentes químicos), fluidoterapia (lecho caliente)

- Electroterapia: Se trata de la electroestimulación, por medio de corrientes excitomotoras de baja frecuencia con trenes de impulsos rectangulares exponenciales, de músculos sin control nervioso central para conseguir su actividad contráctil con objetivo funciona.

La estimulación eléctrica de músculos debilitados suele ser bien tolerada en niños mayores.

-

Electroestimulación neuromuscular: Existen diversas modalidades, como la estimulación eléctrica medular, o bien a nivel local, directamente sobre el músculo afectado. Un protocolo ejemplo de eficacia puede ser: 20 minutos, baja frecuencia (30-50 Hz), amplitud de impulso 0,5 ms, trenes de impulsos exponenciales de 0,5 segundos.

-

T.E.N.S.: Hay estudios que revelan eficacia en el 90 % de los casos. Potisk y Gregory proponen un protocolo de aplicación a lo largo del nervio, con frecuencia de 100 Hz y 20 minutos de aplicación. Levin propone aplicaciones más largas (30-45 minutos), durante periodos de unas 3 semanas.

Salud Pública y PCI

La parálisis cerebral (PC) es un problema de salud pública a nivel mundial, siendo la principal causa de la discapacidad infantil. La incidencia mundial ha permanecido estable durante los últimos años presentándose alrededor de 2 a 2.5 casos por cada 1,000 nacidos vivos.

Sin embargo en México, los reportes de la Secretaría de Salud publicados entre 1998 y 2000, muestran una incidencia de tres casos por cada 10,000 nacidos vivos.

De 1.112 historias clínicas de pacientes con daño neurológico, 773 tuvieron parálisis cerebral, 653 pacientes con factores de riesgo prenatales y natales, y sólo 120 con factores de riesgo posnatal. El factor de riesgo más frecuente en la etapa prenatal fue la ruptura prematura de membranas, en la etapa natal el período expulsivo prolongado y en la etapa posnatal la neuroinfección. El 42,83 % de los niños pertenecía a la primera gestación.

Referencias

https://www.aagastropediatria.com/wp-content/uploads/2017/04/Nutricion-PCI-Dra-Rubio.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864014700434

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1293296513646599

https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/cp/facts.html

https://sid.usal.es/idocs/F8/ART10250/guia_del_tratamiento_integral_de_la_espasticidad.pdf

https://www.sunrisemedical.es/blog/tecnicas-fisioterapia-discapacidad

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-fis/fisioterapia_y_espasticidad.pdf